7月31日,京东宣布向欧洲消费电子零售巨头CECONOMY发起自愿公开收购要约。此次收购总估值约22亿欧元(约合181亿元人民币),收购完成后,京东预计将持有CECONOMY超过51%的股权。

如果收购成功,不仅创下了中国电商企业欧洲并购的新纪录,也是京东国际化战略的关键转折点:CECONOMY作为欧洲消费电子零售巨头,京东的入股,无疑将改写中国电商出海的叙事逻辑。

与阿里巴巴通过Lazada深耕东南亚、拼多多借Temu横扫北美低价市场的路径不同,京东选择了一条更重、更慢却更具野心的道路——以供应链基建为支点,撬动品牌出海的杠杆。

回望京东过去十年的国际化尝试,从印尼关站到收缩欧洲业务,其出海史堪称一部”试错百科全书”:2015年砸重金复制国内自营模式折戟东南亚,2018年转向B2B跨境供应链却难敌亚马逊,2021年推出的跨境电商平台JOYBUY更在两年后悄然下线。当Temu用9.9美元包邮征服全球下沉市场时,京东的GMV数字始终未能突破”其他收入”的财报分类。

刘强东给出的新解药是”五本地”战略:本地电商、本地基建、本地员工、本地采购、本地发货。这与其说是电商平台,不如说是供应链服务商——通过控股欧洲第一大电子产品零售商,京东直接获得了现成的仓储网络、本土采购体系和4300万会员流量。这种”买下赛道”的玩法,与阿里收购Lazada后强推平台运营、拼多多靠烧钱买流量形成鲜明对比。

当下跨境电商的痛点恰为京东提供了机会窗口:SHEIN的柔性供应链止步于服装品类,Temu的极致低价难逃”中国白牌”标签,而亚马逊的第三方卖家生态正陷入价格战泥潭。京东若能将中国的家电3C品牌与CECONOMY的渠道深度绑定,或可破解”有货无牌”的出海魔咒。

这场豪赌的赌注不仅是金钱,更是时间——当轻资产模式已跑出百亿GMV时,京东的重资产故事需要更久的验证期以及信心,毕竟,京东在海外从来未赢过任何一场关键战役。

出海十年:反复转型又反复关停

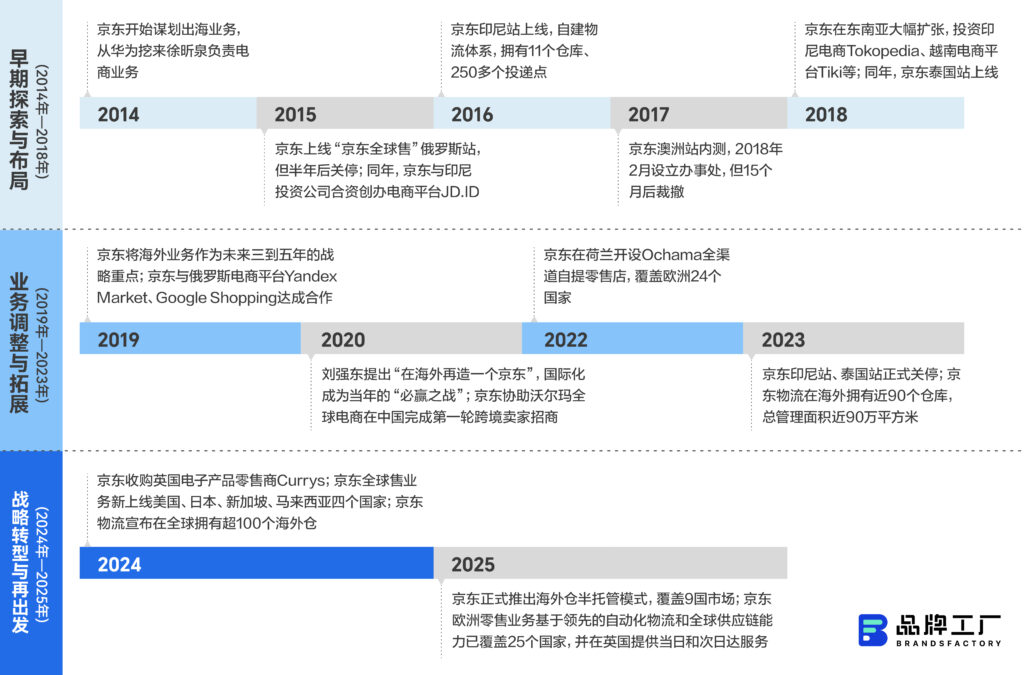

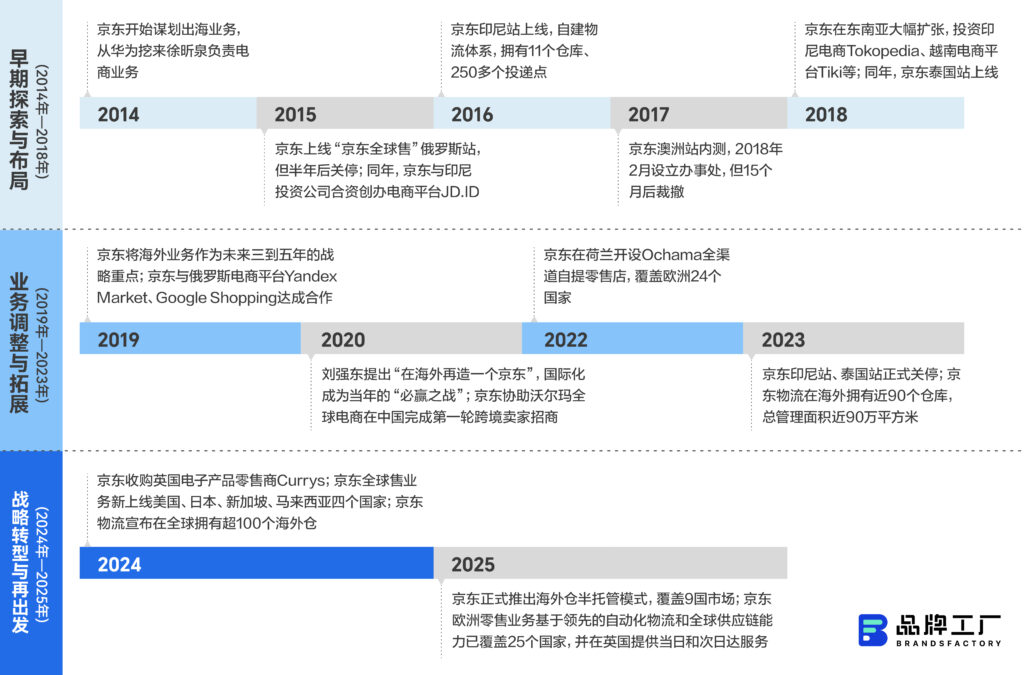

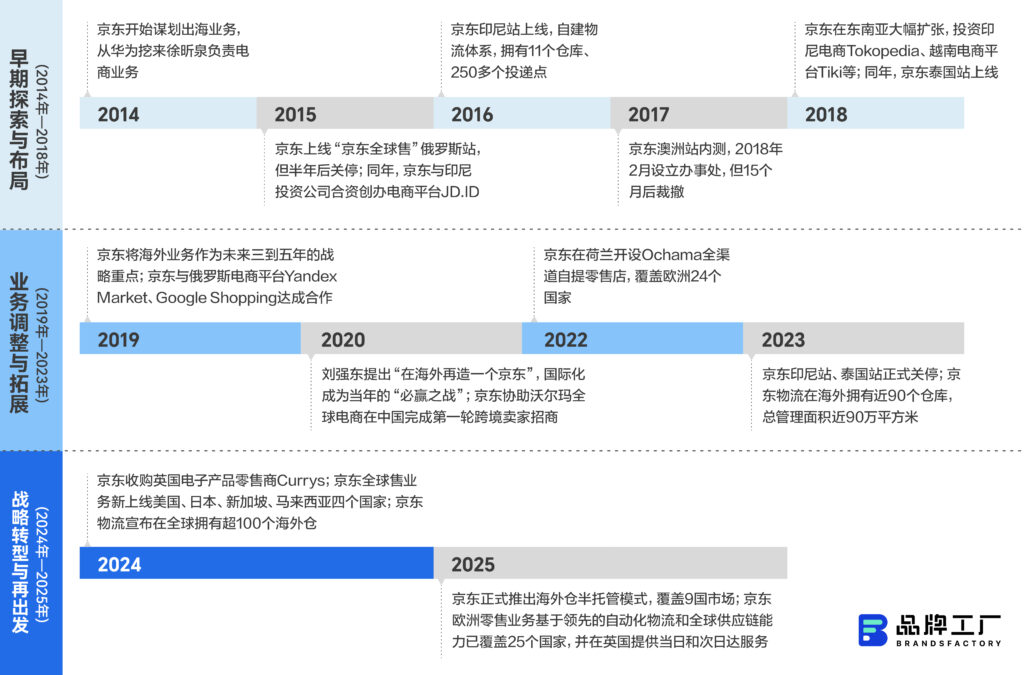

回顾京东出海的历程,从2014年开始谋划出海业务到现在,京东出海经历了早期探索和转型、业务调整与拓展以及战略转型与再出发三个阶段。

野心往往和战略布局挂钩,不可否认的是,京东对出海一直是志在必得的。

2019年,京东宣布将海外业务作为未来三到五年的战略重点;在2020年的内部信中,刘强东更是一度宣布“在海外再造一个京东”,国际化将是京东2020年的“必赢之战”。

然而现实往往很“骨感”:虽然出海一直是京东内部在提的战略重点,但过去十年的探索却并未让京东在出海领域占得先机,甚至有媒体用“起了个大早,赶了个晚集”来形容京东的出海业务。

无论是快速发展起来的“跨境电商四小龙”,还是后来的小红书,都成为了影响行业格局变化的重大变量,而京东在反复转型又反复关停的试错中,为出海交了不少“学费”。

京东在印尼和泰国的业务一直处于亏损状态,过去八年中在这些地区的扩张耗资1.39亿美元。最终,京东不得不关闭泰国和印尼站,调整战略。

此外,京东国际业务负责人在过去十余年间轮换了5次,每次变动都伴随着战略调整和团队重组,带来了大量的沟通、管理和运营成本。

虽然反复转型又反复关停,京东的“全球化梦”依旧没有停止。在今年的年中分享会上,刘强东将国际业务列为公司未来最重要的行动之一。

内忧的表现是:京东在国内电商市场面临着来自拼多多、抖音等新兴电商平台的激烈竞争。2024年,抖音电商凭借3.5万亿元的GMV跃升至电商行业第三,而京东则跌落至第四位。因此,京东迫切需要寻找新的增长点,出海业务成为其拓展市场、寻找新增长曲线的重要方向。

而更重要的战略的考量是:尽管全球政经环境存在不确定性,但出海电商的市场前景依然广阔。根据中金预测,2023-2027年中国出海电商规模有望达到8914亿美元,年复合增长率约14%;其中主要出海电商平台GMV的年复合增长率预期将达到32%。

失去的两年

在京东意识到出海业务需要转型的2023年,其实也是中国跨境电商在海外狂飙突进的一年:“出海四小龙”开启快马加鞭的扩张时代,在全球市场和海外对手展开激烈竞争,市场格局朝着“一超多强”演变。

速卖通提升物流体验和本地化服务,在核心市场站稳了脚跟,守住了作为中国品牌出海传统主阵地的地位;Temu依托拼多多在中国强大的供应链整合能力,靠着低价将其业务扩展至全球40多个国家和地区;SHEIN通过“小单快反”的柔性供应链模式,成功摆脱了“单一服装网站”的标签;TikTok Shop将 “兴趣电商” 模式成功复制到海外,在英美、东南亚等多个国家全面推开“直播带货”和“短视频带货”模式。

而在其他跨境电商平台迅速崛起的同时,早早入局的京东却在过去这两年未能赢得“一席之地”:除了京东物流之外,电商业务在海外几乎陷入了停滞的状态。

2024年财报显示,京东新业务板块(含海外业务)收入为191.57亿元,同比下滑28.03%,总计亏损28.65亿元,成为集团内唯一负增长且亏损的业务单元。

东南亚业务的收缩、欧洲业务不达预期、商业模式的局限性、激烈的竞争环境以及频繁的战略调整和资源分配问题,共同导致了这一局面。

最初京东的出海目标是俄罗斯市场,但不到一年便撤退,其后数年间,京东便将重心放在东南亚市场,通过JD.ID等平台深耕印尼、泰国等地,重投入自建物流、自营电商。但在Shopee、Lazada等平台的挤压下,京东不得不开始从东南亚撤退。

从东南亚撤退之后,京东便把注意力转移到欧洲。试图发挥其供应链优势,在Temu、TikTok等平台尚未深度布局欧洲的窗口期,以差异化的方式快速占领市场份额。

一方面,欧洲的零售市场数字化程度仍有提升空间,传统零售商仍占据大量份额,京东有“换道超车”的空间;而另一方面,欧洲消费者对服务、履约体验要求更高,适合京东“重资产、高品质”的自营打法。

2022年起,京东在荷兰落地全渠道零售品牌 Ochama,主打全品类“超级仓店”模式,提供食品、3C、母婴、美妆、家电等全品类商品,后续又拓宽履约模式,合作增加了更多自提点和自提柜,并逐步进入法国、波兰等国。

2023年,Ochama配送服务覆盖欧洲24个国家;2024年,借欧洲杯契机在阿姆斯特丹推出“精选商品一小时达”,并铺设超1000个自提柜。

在跑通了“线上下单,门店自提或者送货上门”这一模式之后,2025年4月,京东在英国伦敦地区测试运营欧洲线上零售品牌Joybuy,提供日用百货、美妆护肤、3C电子、家居等多品类商品。Joybuy在伦敦核心城区实现了“6小时达”和“次日达”的极速配送服务。

尽管Ochama和Joybuy在欧洲市场取得了一定进展,验证了模式的可行性,但整体来看,本土化运营仍存在不足,并未达到预期。

例如,在文化差异、消费者习惯、法律法规等方面,Ochama未能充分适应,导致其市场推广和业务拓展受到限制。

有分析指出,Ochama的自提店模式在荷兰并未获得预期的受欢迎程度,这促使京东在不到六个月的时间内调整策略,从自提店模式转向社区团购模式。

此外,因为商品品类有限且价格竞争力不足,难以实现规模效应:Ochama的购物体验和价格优势未达到用户预期,导致客户回流到其他平台,更多地成为了一个华人的购物平台,未能广泛吸引本地消费者。

上述探索暴露出一个核心问题:京东想复制其在国内的“自营电商+物流能力”模式出海,但在海外本地资源缺乏、品牌基础薄弱时难以奏效。

谁是CECONOMY?

这或许能够解释京东重注CECONOMY。

公开资料显示,CECONOMY成立于2017年,前身是德国零售巨头麦德龙集团旗下的消费电子业务板块,后分拆独立上市后,旗下拥有MediaMarkt和Saturn两大知名连锁品牌,在欧洲拥有覆盖11个国家的约1000家线下门店,年触达消费者超22亿人次,拥有4300万会员。

2017年7月,CECONOMY收购了法国第二大本土电商平台(仅次于亚马逊)Fnac Darty 24.3%的股份,成为其最大股东,至今仍持有其超过23%的股权。

值得一提的是,Fnac Darty是由Fnac和Darty两家公司合并而成的,Fnac被誉为“法国京东”,是法国消费者购买电子产品的首选平台,主要销售3C电子、游戏等品类。Darty则是法国最大的家电连锁电商平台,核心产品包括大家电等,两家公司与京东的“3C电子基因”高度契合。

行业分析师普遍认为,京东收购CECONOMY的核心逻辑在于双方资源的强互补性。

对京东而言,若收购落地,CECONOMY将成为京东切入欧洲线下市场的关键支点。

CECONOMY的门店遍及欧洲的主要城市,不仅为京东提供了线下渠道的“现成资产”,更可转型为“前置仓”,实现“一小时达”等快速履约体验,从而绕过欧洲复杂的分销体系。

其次,可以补足京东的供应链短板。CECONOMY与3000多个本地品牌有深度合作关系,其中包括苹果、三星等头部企业,这将补上京东在本地货源上的短板,解决“下单无货”的问题。

此外,CECONOMY拥有约5万名员工,这些员工具备丰富的线下零售运营经验,京东可以通过他们快速掌握欧洲线下零售的运营模式和消费者需求,减少自身进入欧洲线下市场的学习成本。

有业内不具名的专家指出,京东此次收购标志着其国际化战略从“跨境折戟”向“本地深耕”的彻底转向。

更深入一点来说,京东的目标是通过CECONOMY平台,把中国品牌更高效地带入欧洲,同时用本地化品牌运营和会员体系建立稳定的消费者关系。这不仅是京东的国际化跃迁,也是中国电商企业第一次真正意义上“扎根”欧洲零售市场。

以往,中国电商企业在国际市场上的布局多以线上平台为主,缺乏线下实体渠道。通过收购CECONOMY,京东将拥有线下门店、本地供应商体系和成熟的运营模式,真正实现线上线下融合的全渠道布局。这种”买下赛道”的玩法,与阿里收购Lazada后强推平台运营、拼多多靠烧钱买流量形成鲜明对比。

可以预见,京东希望依靠深度本土化策略,突破华人群体的限制,深入海外市场,推动京东的全面出海战略。

在十年探索之后,京东选择了一条更难走但也更具差异化优势的道路。而京东之所以能走这条道路,得益于其在物流供应链领域的全球化布局。

截至2024年6月30日,京东物流在全球已拥有近100个保税仓、直邮仓和海外仓,总管理面积接近100万平方米。这些仓库分布在美国、德国、荷兰、法国、英国、越南、阿联酋、澳大利亚和马来西亚等主要国家和地区。

京东的关键一战

能否成功收购CECONOMY并实现预期的整合和发展,则是京东打赢这场硬仗的关键一战。

回到京东国际化策略,在6月17日的媒体分享会上,刘强东明确表示,京东的国际业务不会走跨境电商模式,将会做成本地基建、本地员工、本地采购、本地发货,只卖品牌商品的本地电商模式。

刘强东提出的本地电商模式,与其说是电商平台,不如说是供应链服务商。他也在分享里提到了一句话:“整个京东集团都是服务供应链的”。

为什么要走这一模式?根据刘强东的理解,有两个底层逻辑:一是他认为跨境电商模式长期来看不可持续,因为“这件事是把本地的就业税收给‘偷’走了”。

商品从中国直邮到海外,税收和就业机会留在了中国,而非销售地,这对当地经济是一种“抽血式”影响。因此,跨境电商模式可能会受到其他国家和地区的制裁。

与亚马逊模式以全品类为主,包括自有品牌与第三方卖家并存不同的是,京东本地电商模式聚焦于将中国的特色品牌(如家电、家居等)推向海外市场,初期计划签约1000个中国品牌,强调品质和创新性。

“只要能把1000个中国品牌带出海、做成功,京东国际就成功了”。刘强东表示,而这也解释了京东为何一边在当地建立仓储、物流,一边深入对接本地渠道商、进行收购整合。

这种“稳扎稳打”的策略,或许能避开轻资产模式的同质化竞争,但也考验着资金耐力与本地化运营能力。能否成功实现“在海外再造一个京东”的梦想,还有待时间验证。

欧洲零售研究机构分析师认为,收购CECONOMY是京东“重资产出海”的延续,但实体零售整合的复杂度远超纯电商。若成功,京东可显著提升在欧洲市场的竞争力;若失败,则可能面临类似在东南亚市场的挑战。

摩根士丹利警告称,若并购失败或整合效果不及预期,可能影响公司现金流和估值;而花旗银行则上调京东目标价,认为全球化布局将提升长期竞争力。

不过,京东显然已经做好了长期备战的准备:京东在欧洲已经深耕了几年,从物流基建到品牌合作均需5-10年周期。刘强东表示,全球化是“持久战”,需要通过持续投入供应链、技术和服务,逐步建立竞争优势。