本文经授权转载自微信公众号瑞泽洞察(ID:gh_f10a7c242141)

【前言】近一周国内新能源汽车出海两件大事,一则蔚来隆重的欧洲发布会,二则比亚迪和欧洲汽车租赁服务巨头SIXT签约6年至少10万辆EV合作。针对蔚来的发布会,HUXIU发了篇新闻稿,底下几乎清一色是骂声。这么恶毒,也就HUXIU了…

国内新能源汽车品牌近几年开始扎堆往欧洲跑,目前还没有谁拿下较大市场份额。蔚来此次欧洲战略升级,挺值得研究和思考,我们从以下几点展开:

1. 蔚来的欧洲战略从目标到路径是清晰的,但确实比较激进。说是去欧洲作秀的,要么酸,要么根本不懂市场

- 首先,蔚来国内出现拐点,使得欧洲战略更具底气:国内刚发布的ET5作为中端轿跑,风格时尚靓丽,全市场独一档的存在,男女通杀,外加智能驾驶和蔚来特色服务,在当下国内25-40万档位,可以显著分流Model3、BBA的343车型购买者。

- 券商预测2023年稳态销量可达1.2-1.3万辆/月,这对于2022年全年交付量预计也就十多万的蔚来,无疑是真正意义上的第一个爆款走量车型,一旦成功就能大幅度摊薄相关生产研发和服务成本,让蔚来下一步的ES3, ET3更快进入市场。

- 欧洲市场是长期战,挪威这一年让后续扩张有的放矢:欧洲市场和美国相反,不仅不是大一统,各国的消费市场特点、社会环境、文化、政治差异大,在中国可以一把推到一二线的市场策略,放到欧洲怎么也得4-5年,导致整体节奏一定是慢的。需要慢慢把自己同化进去,太快很可能受到排挤。

- 蔚来2021年进入挪威,一年多累计销售也就~1,000辆,投入使用两座换电站,看起来数量不多,但考虑到挪威人口也就~560万,新车年销量16万辆,不到上海的四分之一。就好比一个国外新品牌在上海嘉定区第一年卖了1,000辆,不算太差的成绩。

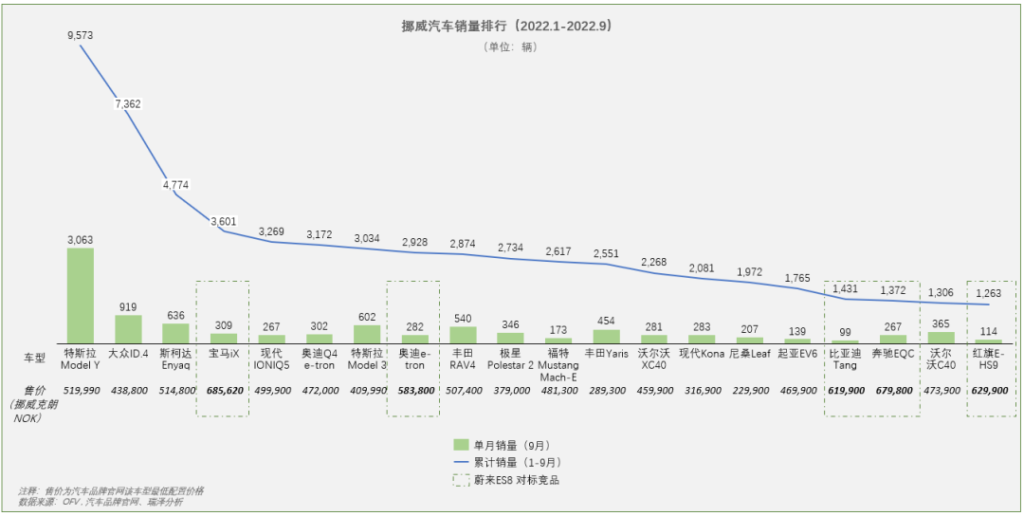

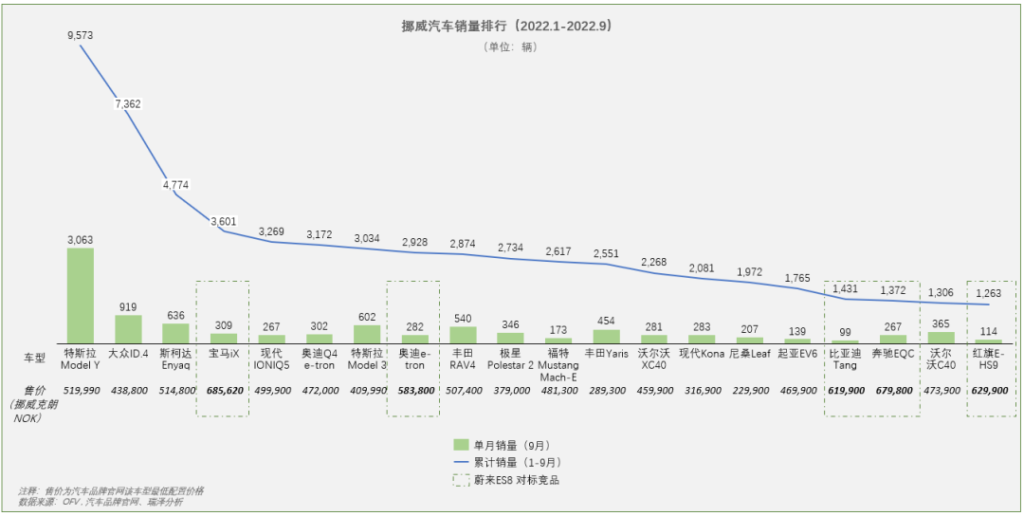

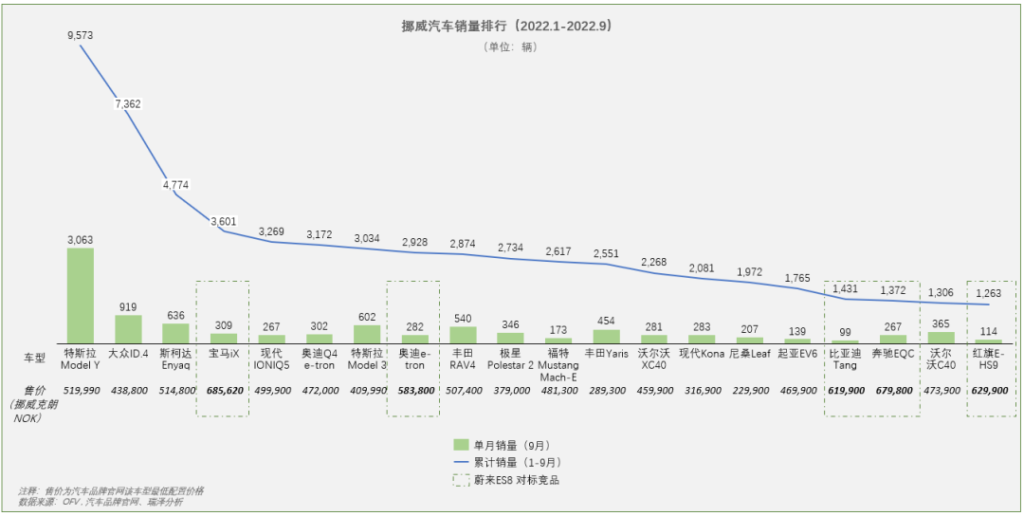

- 再看挪威的销量排行[下图],同价格档位的竞争对手包括宝马iX,奥迪e-tron, 沃尔沃C40,以及比亚迪唐、红旗E-HS9这样的中国品牌,还有特斯拉,算是一个合格的起步。

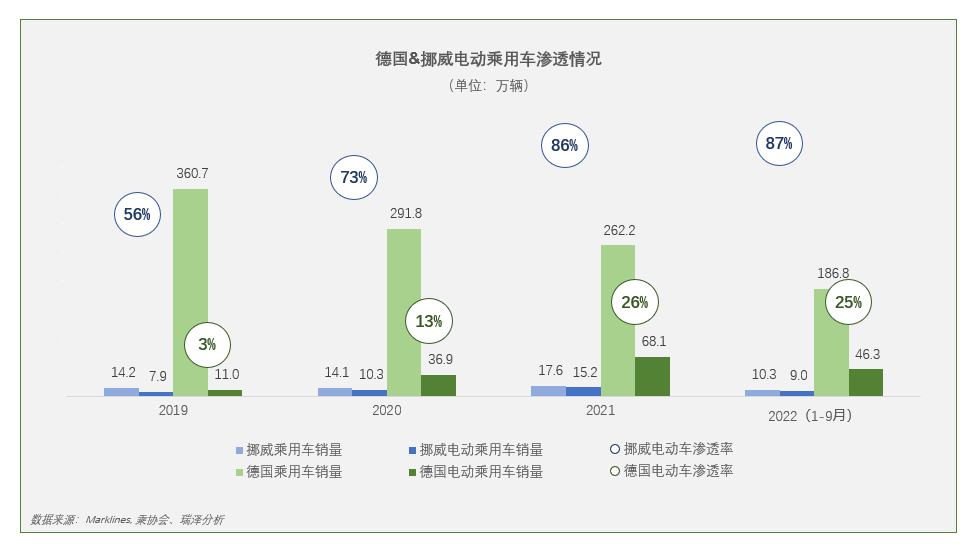

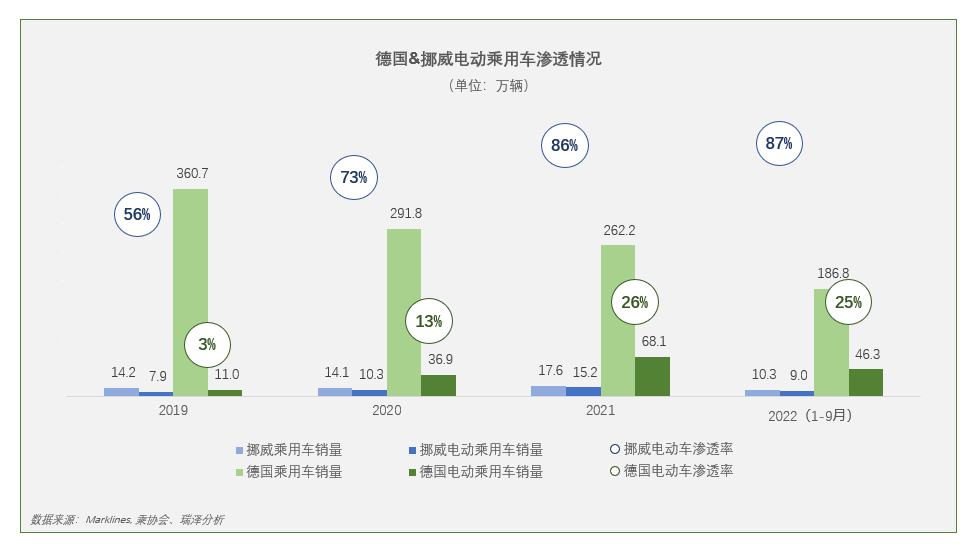

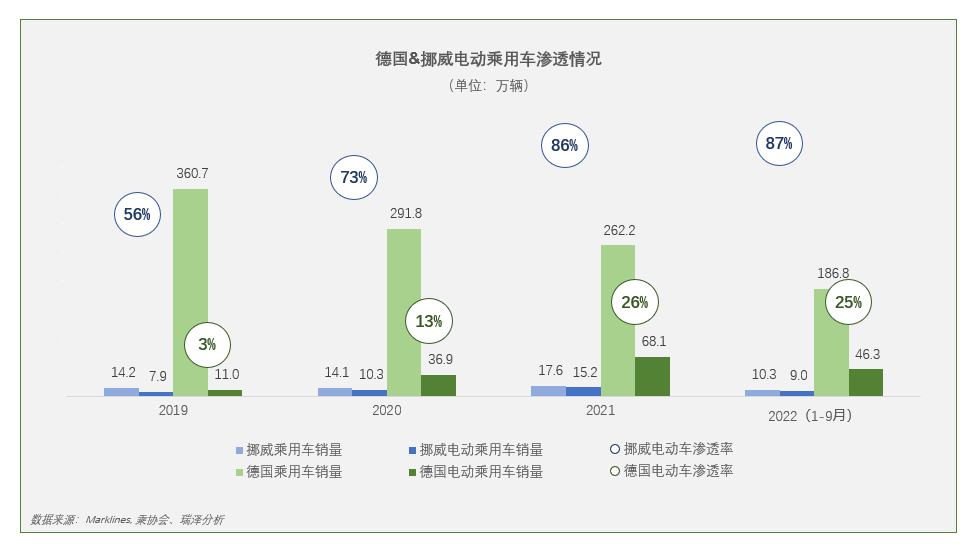

- 现在进入时机刚好,未来拿下德国才是制胜点:此次蔚来拓展德国、瑞典、荷兰和丹麦,从市场容量上,2021年德国占据欧洲新车销量的20%+,是欧洲最大的单一新车销售市场。此外,德国新能源车销量渗透率目前~25%,还不及中国~35%,未来4-5年渗透率提升到60%过程中是抢占市场的黄金期。从窗口期来看,国内的新势力如果要出海欧洲,过了明年,市场红利势必锐减。

- 订阅模式是剑走偏锋,但仍存较大风险:据了解蔚来投入不少一手研究来论证这个模式,好处当然是有的。一是企业订阅可以避税,包括给中高层的日常用车,二是欧洲高收入者确实选择灵活租赁,还有,蔚来的产品迭代速度,从平台到功能乃至产品矩阵上是宝马、奔驰这批燃油车的2-3倍,对消费者来说每1-2年都能开上新款。

- 这招在国内市场还不成熟,但在欧洲,兴许可以快速拉升中国品牌的差异化竞争。风险也是并存的,后面会分析。

- 品牌力还得从头树立,产品力倒是做了一回鸡头:出海后,大家真的都一样了,还得从零开始做品牌。没办法,小米那么酸穷的品牌营销打法去了欧洲也得砸钱。这点上倒不担心,李斌一定深谙一个道理,品牌只能从高往低打,极少见有从低往高打成功的,并且,在国内蔚来的品牌营销还算成功。

- 反而是比亚迪,虽然到了欧洲是同一起跑线,但毕竟是低端车的营销手段,一把手能不能放手让CMO去折腾,不容易。产品力上,蔚来一直被吐槽内核不够硬,这回先发优势到了欧洲,倒是做了一回鸡头。

- 躬身入局最为不易,大举投入是魄力也是压力:一直很敬佩李斌,可能是唯一极度重视用户体验的中国一线企业家。过去几年历经磨难,如今带着总裁在欧洲亲自搭团队、跑市场、见伙伴,还自驾3K公里体验市场环境。

- 出海企业的一把手如果一年不在海外待上几个月,基本上没有能做大的,这是我们观察了一批在海外立足并获得深度市场认可的中国品牌的结论。并且,蔚来很注重市场研究,还请过顶尖咨询机构,就是花钱很省,这是对的…

- 当看到蔚来在欧洲员工近800人时,没对比就没了解,中国企业在欧洲本地有七八百员工的,去掉国企外,这个规模估计都能排前十,是魄力也是压力,对比其他新势力说要做全球化的噱头,李斌总是下决心了。

2.蔚来自身会在欧洲面临哪些挑战?

- 订阅(租赁)模式考验运营,更依赖巨大资金

- 首先,订阅模式在欧洲是有市场的,无论是新车注册的租赁比还是调研数据,租车在欧洲几近主流选择。

- 从消费者角度考虑,德国e-tron起步价8万欧,加上基础税费、保险费等,折合~60万元人民币。如果欧洲消费者认可蔚来价位,按ET7一价全包下的长租模式,月租金~8K元人民币,开上两年,死命开,总花费也就~20万人民币。

- 而在60万元的购买情况下,按75%折旧率算(还不能死命开),算上每年保险费、保养费等,也得近20万的总花费。所以需求是合理的,领克欧洲90%收入来自订阅。

- 从厂商运营角度考虑,新车出租到了第二年,就不是按零售价来折旧,ET7的国内制造成本大概在22-25万元,按15%折旧,那是远低于租赁收入了,关键变量就在于各项运营成本、重大折旧变量、续约率和获新ROI。

- 粗略算了算,假设到2025年,蔚来欧洲的租赁车辆规模在8万辆,这小两百亿的造车成本哪儿来(如果部分海外生产)?一千座充电站的成本多少?账上虽有540亿现金,但负债也不低,高负债率下稍有系统性风险……要知道,恒大在2020年底现金储备有2K亿+。

- 运营成本中,折旧是大头,三年累计折旧~25亿+;人力成本或其次,届时至少小两千员工,平均年薪8万欧,~10亿人民币/年;营销费在租赁模式不好说,销售模式下保守按销售额4-5%,假设25年新增订阅5万辆,7-8亿/年;另外还有保险费,每辆8K人民币就近10亿;其他一堆费用还没算。

- 同比25年假设~65亿/年订阅收入,要想稳定盈利并不容易,全球汽车租赁公司的利润率也就~5%,人家是老手,蔚来搞这个还是新手。

- 所以按理想情况,一辆新车的【用户订阅付费】+【车辆残值处理】两部分加起来,看似比直接销售有更高毛利,但考虑以上这些挑战,拭目以待了。

- 订阅模式下,售后服务会成为重大运营隐患

- 新能源汽车比较特殊,三电系统、轻量化铝合金零部件、一体化压铸车身、智能座舱与自动驾驶硬件体系,哪一个出问题,都不是传统油车维修能轻松解决的。这就是特斯拉的保险费为什么那么贵,出险率高,修起来成本贼高。

- 特别是此次亮相欧洲的重磅ET5,是蔚来首款应用一体化压铸的车型,使用一体化压铸的半片式车身后地板,让维修难度又提升一档。

- 目前蔚来在欧洲也没有整车制造基地,运回国内?感觉不太可能。一旦出现大规模召回,前期那么多积累,承受得起吗?

- 换电站在欧洲的目标挺激进

- 再说到2025年建上千座换电站。这里不讨论换电优劣势,在固态电池没有大规模商用前,一定还是并存的。就说这个投入,蔚来在国内~20万辆车的情况下,也不过完成了1000多座换电站,面对欧洲20多个国家政策、合规要求、人工成本和地广人稀的利用率,怎么搞?

- 如果只是放炮,那可是欧洲消费者,人家没可习惯天天放炮的品牌。所以,蔚来欧洲战略既然都已经高举高打了,接下去只能硬上了。接下来,所有运营都是环环相扣,真的力推下去,资金压力是否可承受?

- 因为李斌老板心很大,540亿现金不仅要用来扩张欧洲市场,现在还要跑去澳洲买矿,还得给粉丝造蔚来牌手机…相信投资人、管理层都意识到了,但毕竟他是创始人,拭目以待了。

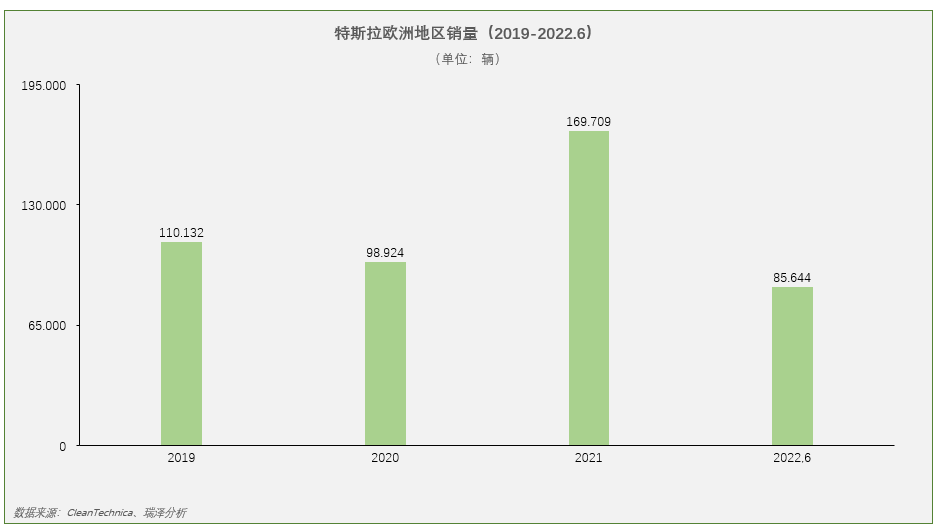

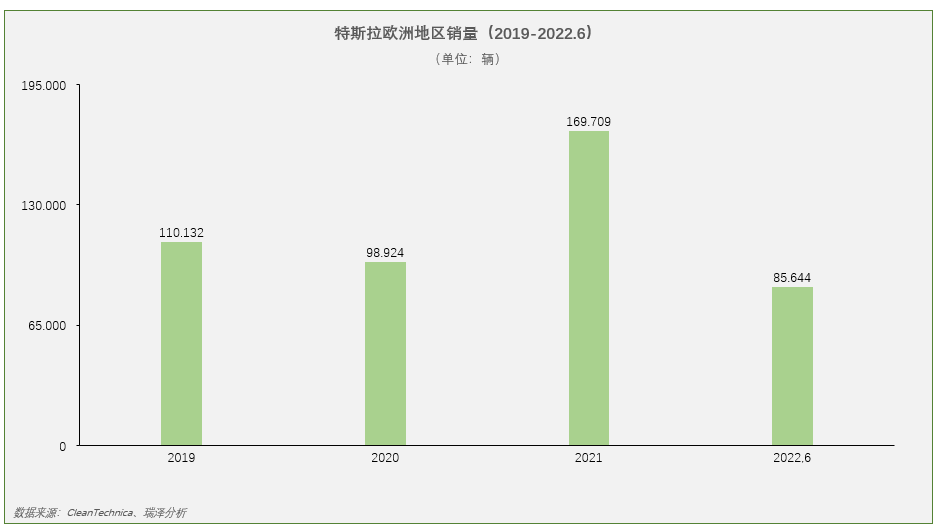

- 欧洲品牌的奋力追赶,以及地方保护的抬头,还有特斯拉

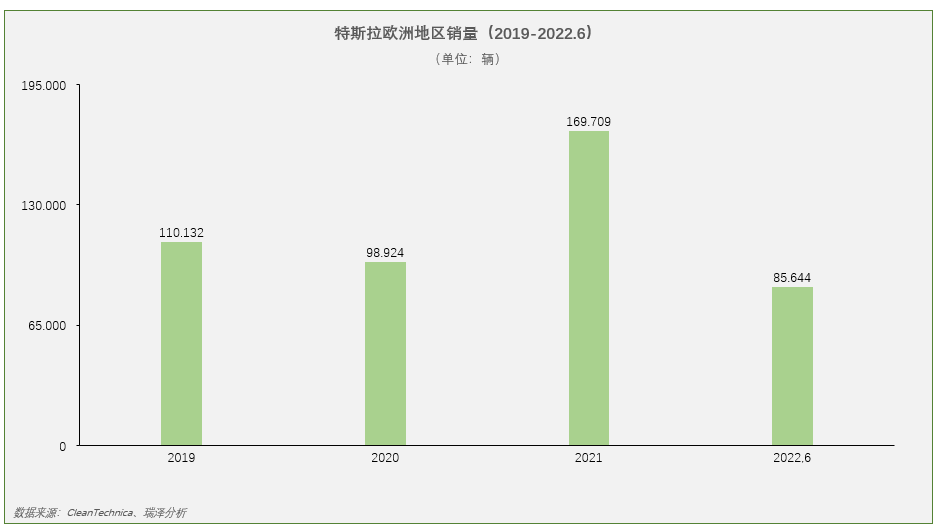

- 汽车工业是欧洲的经济支柱,占GDP~7%,占欧洲就业~6%,更重要的是,这是欧洲工业技术和品牌的重要输出。现实是中国市场份额在下滑,如果本土市场又被中国品牌快速蚕食,欧盟那些民粹政客又得上台闹事了。欧洲几个品牌的电动化虽然在慢速推进,但一旦得到强有力的本土品牌保护,对中国品牌在欧洲的起步就是难上加难了。更别说特斯拉德国工厂仅Model Y周产量已达2K辆,明年就突破5K辆。ET5会和Model 3&Y在欧洲硬刚么?有点意思。

- 有钱时好招人,没钱时就是管理炸弹

- 据称,蔚来以高出市场~30%的薪资只能招到一些资历水平中下的欧洲汽车业人员,这还是拿钱砸出来的。如果将来面临财务危机,各种劳工问题频出,很可能爆发大规模离职。

- 现在超过700人的本地员工规模,后续势必要增加大量的前端市场销售和客服团队,同比欧洲老牌汽车大厂的福利待遇和文化,蔚来的海外企业文化建设还真不是口上说说,这个没弄好,管理上就是个炸弹。

- 又说到钱,钱真的很重要。蔚来擅长砸钱,说到底是全体股东在背负压力,如今股价只有高峰期的1/5了,如果继续保持重资产投入,到时二级市场上也将面临尴尬压力。

- 欧洲车市不景气,原材料却仍是掣肘

- 大环境不好,欧盟各国有苦说不出,这都是显而易见了,PMI、零售额同比等指标一路下滑不见底[下图],彭博预计欧洲经济在Q4会出现负增长,主要国家为控制通胀开始加息,进一步打击需求端。

- 欧盟汽车相关协会预计,2022年新车销量同比下跌~1-2%至960万辆,和2019年相比则下跌~26%。

- 可是,上游材料和矿产公司赚的盆满钵满,并没有想让整机厂缓口气的意思,更有高算力芯片的进口遭到极端严厉的制裁,成本继续上升是铁板钉钉了。

3. 欧洲市场门槛高、起步难,但做成了壁垒也高,聊一些决胜关键要素

- 随着欧洲各国政府对新能源汽车的补贴退坡,对于欧洲消费者来说会更加理性,对于品牌来说则竞争更激烈,这么一个严苛的市场,没有套路没有欺诈,纯拼价格基本上是没有出路的。

- 做中低端或高端都行,但恶性竞争没弄死对手,可能把自己先弄死了。面向全世界最规矩的市场,品牌需要用合理、可持续的运营模式应对,思考了几点关键竞争因素:

- 【本土化团队运营】过去观察到的一些失败出海案例,几乎都离不开运营团队的问题。典型的就是Tik Tok, 几乎把中国互联网企业的口碑搞砸了,不亚于滴滴搞砸了中概股。最佳模式一般是中英文化两通的中国人做一把手,业务侧核心员工必须是当地老外,偏后台的可以用耐操的中国人。没办法,这就是现实.

- 【用尽政商资源和公关】解决沟通和文化冲突问题,自己搞是肯定搞不定的,那就找带路人。不重视经营欧洲核心五个国家的政商关系,至少生意是做不大的。我们看到的好案例,反而是把这块打透了,很快就见效。当然,肯定不是靠这个把生意做大,但这是做大的必要条件。

- 【处理好直销和经销网络关系】欧洲国家的地理特点就是易掌控、差异小,不像国内市场一旦到了三四线,管理半径受限、经商环境复杂,当地运营必须得依赖地头蛇。特斯拉把直销模式验证成功了,在欧洲能发挥出价值,但仍要处理好和欧洲传统经销商的关系,必要时仍需借力。

- 【OTA和智能座舱的卖点优势】马斯克当年回答杨元庆一句话,说他不喜欢营销这个词,因为科技产品的品牌力塑造就是科技本身。今天智能汽车所处阶段除了特斯拉有足够品牌溢价并且卖爆,没有谁敢说自己的品牌溢价稳了。可惜Model X新款在国内迟迟没能发货,不然还是会卖爆,这就是品牌力。所以车上的真科技,这是中国新势力的机会,砸了那么多钱,该发挥优势了。

- 【注重使命愿景和ESG】大多数中国品牌都有的东西,但不是每个消费者都记住了。阿里那句“让天下没有难做的生意”大家记住了,腾讯、百度的是什么?我都不知道。叫什么还好,难在怎么让人记住,企业文化标签在欧洲是重要的。

- 【把控售后服务ROI】能自助的尽量提供自助,上来各种人工服务的,后面可能会陷入困境。用好AI+客服,毕竟国内的AI客服很强大,把各国语言的口播水平搞一搞,欧洲人也会震惊的。不要让售后服务成为压垮品牌的导火线。

- 【不懂就问,快速进步也是决胜要素】瑞泽出海服务在欧洲有丰富的行业专家资源,不懂就问,花点小钱是必须的,不然在海外要踩的坑和该交的学费,绝对让CEO们怀疑人生。

4. 有能力的车企应该出海,是不是弯道超车机会再说了

- 说新能源车没技术含量的,基本都是键盘侠。如果真的没门槛,大众、宝马、奔驰为什么在中国干不过比亚迪、蔚来、理想?有钱不想赚?更别说拿特斯拉比较了。

- 除去骗投资人钱财的,这批实干家是了不起的,或抄或凑或外采,至少把新能源车产业链带起来了,三电板块里也不断冒出能打的中国tier1,自动驾驶及其产业链也通过重金打造出中国创业企业的一席之地,得看到好的一面。

- 有这么个基础,即便面临上游成本挑战、核心部件制裁压力、国内残酷竞争,办法总比困难多,而只有持续增长才是破解困境的根本办法,有能力的企业应该出海。

- 2022年1-8月,中国汽车出口~191万辆。其中新能源车~59万,特斯拉中国出口量占~27%,并仍维持高增长率。即便放弃美国市场,除了欧洲是千万级市场外,俄罗斯和东南亚合计也是四五百万级的市场,且电动化率普遍很低,几乎没有自主生产能力。

- 对个体车企来说,别把目标定太高,按25万元级别市场,全球市场能上能下[下图],海外卖5-6万辆/年,那也是百亿美金市值车企了。一旦构建壁垒,日子比国内舒服。

- 至于总在谈的弯道超车,现在的全球政治格局下来谈全球化都挺扯,什么都可能发生。但企业还得求增长,先相信事情往好的一面发展,干就完了,做梦的事先放一放。

结语:还是回过来再聊蔚来,说句心里话,蔚来现在是三家里势头和卡位最好的,除去全球动荡局面因素外,最大风险是步子迈太大。蔚来现在想干的大事好几件,有的投入太大,有的关系不大,如果都真干了,怕是等想收时才发现不该如此。当然,李斌总绝对是国内一等一的顶尖企业家,现在做的事也是为中国车企出海探索一条路,我们旁观者除了抛砖引玉,就剩佩服了。