本文经授权转载自微信公众号 观潮新消费(ID:TideSight)

作者|王叁

编辑|杜仲

来源|观潮新消费(ID:TideSight)

原文标题:《国潮出海|海底捞换帅,在海外复制一个“海底捞”》

一次“明降暗升”的人事变动,再次透露出海底捞出海的决心。

6月21日,海底捞国际控股有限公司(下文简称“海底捞”)发布公告称,杨利娟辞任执行董事及首席执行官,苟轶群接任,变动自2024年7月1日起生效。

辞任海底捞CEO的杨利娟并未离开,而是接下了更重的“担子”,转战海底捞海外业务子公司。

同日,海底捞旗下国际业务子公司特海国际控股有限公司(下文简称“特海国际”)发布公告称,杨利娟已获委任为该公司执行董事及首席执行官,主要负责统筹特海国际的管理和战略发展,该任命同样自2024年7月1日起生效。

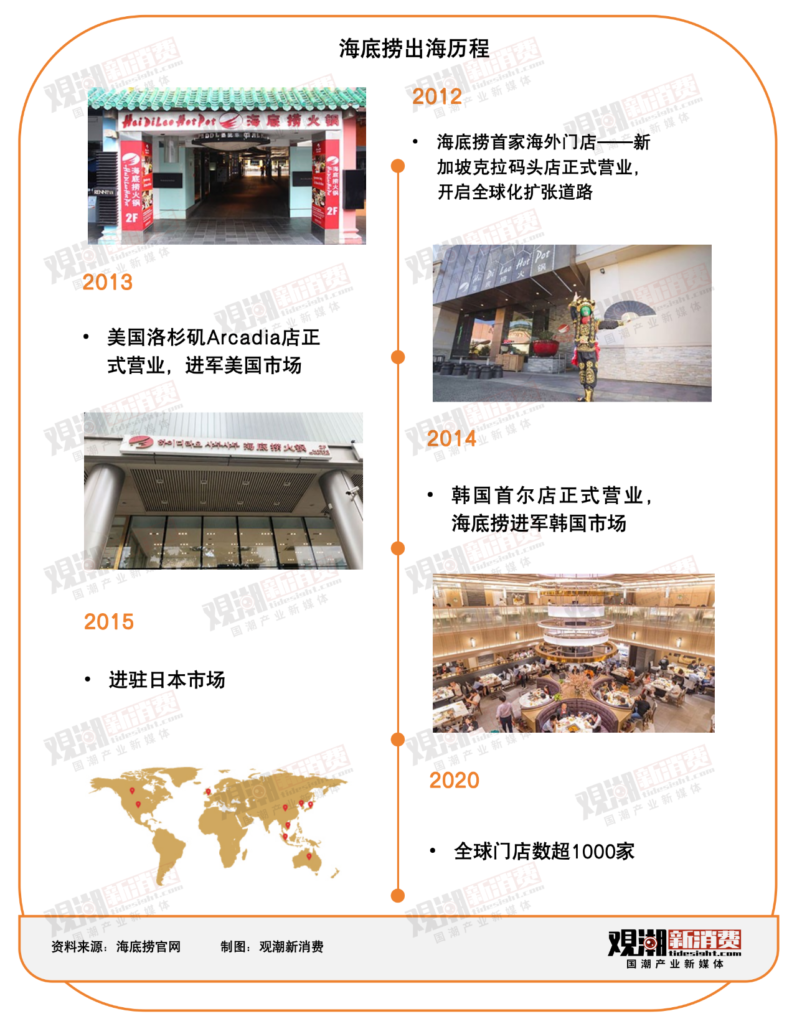

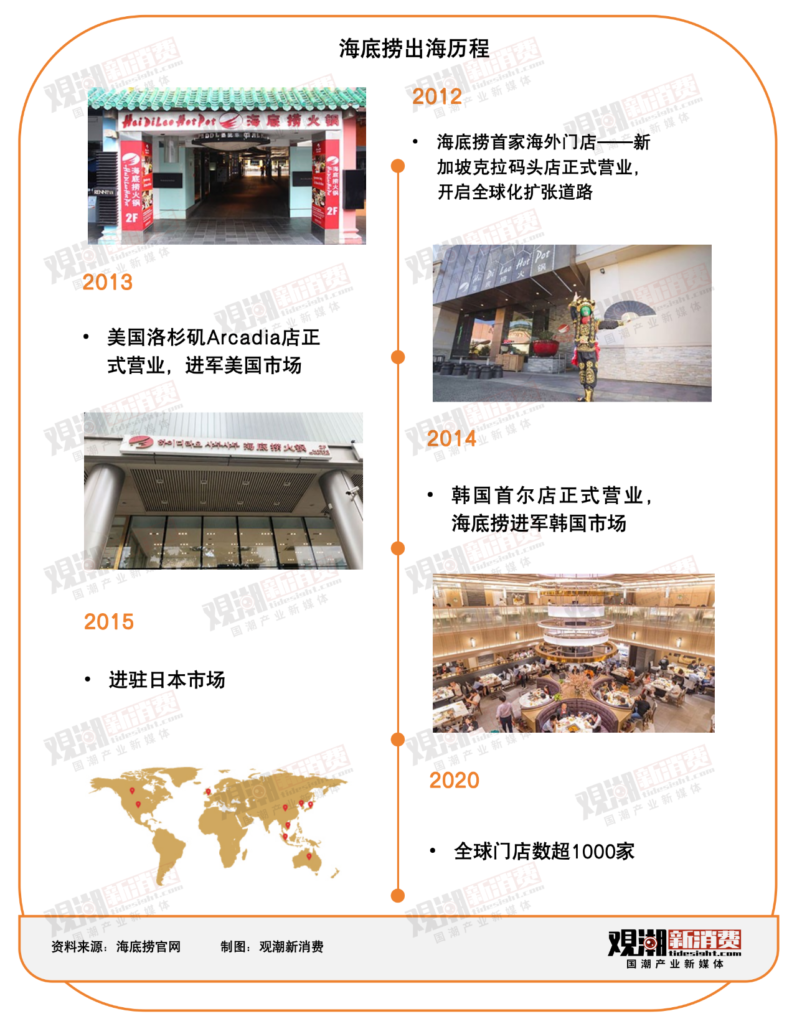

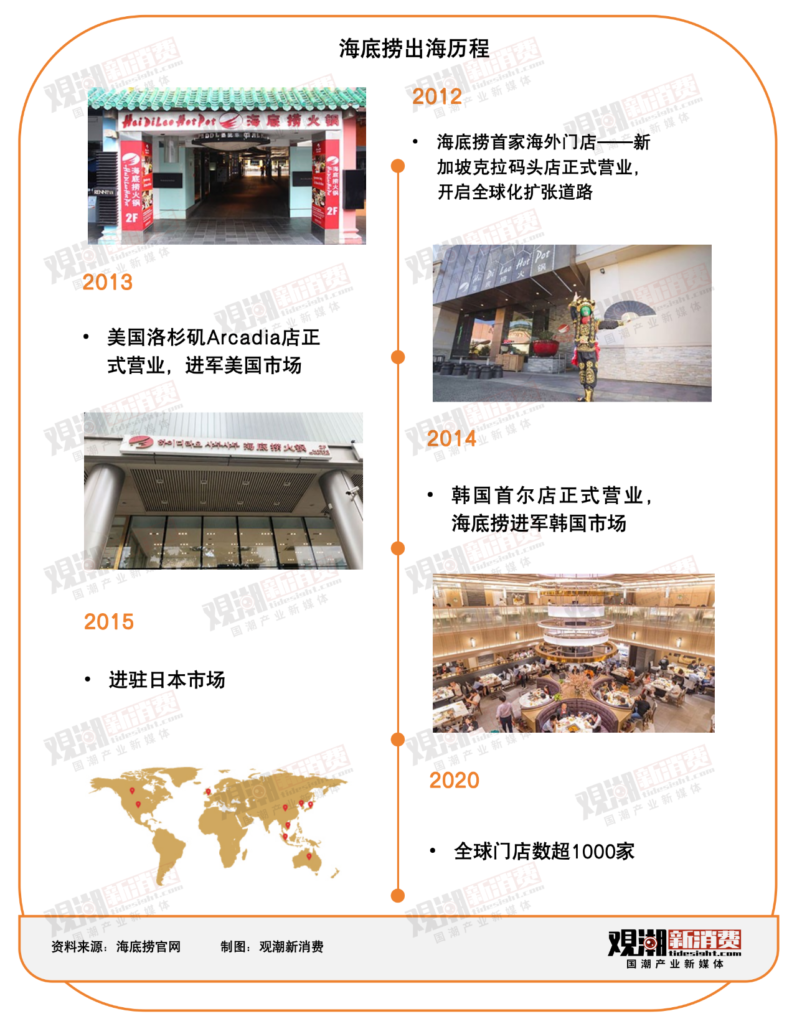

1994年创立于四川简阳的海底捞,从2012年首次走出国门,海外首店开设于新加坡,后陆续进入美国、韩国、日本等海外市场。2022年12月30日,出海十周年之际,海底捞海外业务子公司独立上市,特海国际以介绍上市的方式登陆港交所。

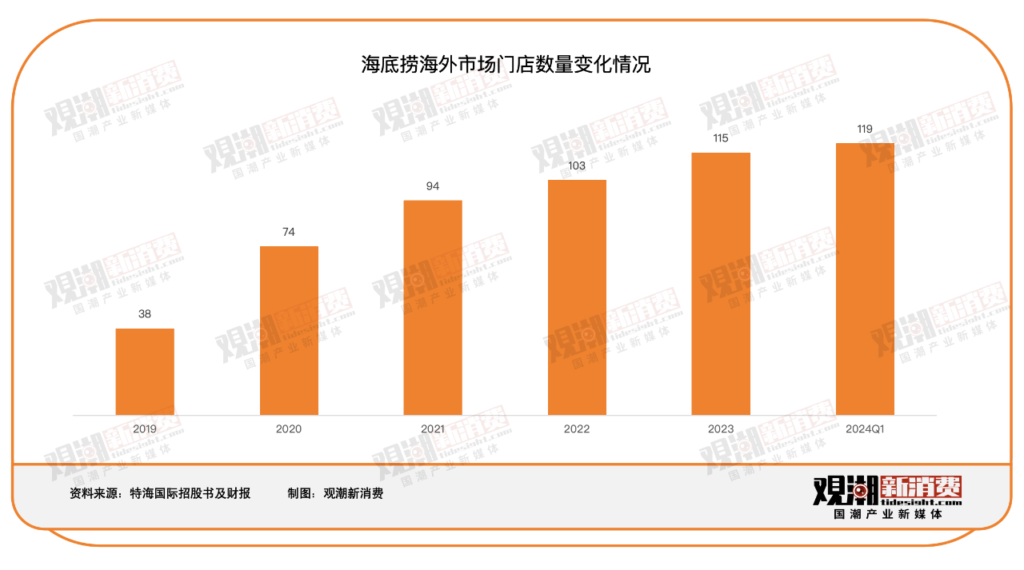

在主营业务海底捞、负责底料供应的颐海国际之后,特海国际成为海底捞第3家分拆上市的子公司。在香港顺利上市后,特海国际的出海步伐继续提速,截至2023年底,特海国际的门店总数达到115家,营收同比增长22.94%至6.68亿美元(约合48.27亿元人民币)。

2024年5月17日,特海国际登陆美国纳斯达克,完成双重上市。仅仅一个月后,特海国际将迎来第三任CEO——曾从创始人张勇手中接过海底捞CEO职务的“最牛服务员”杨利娟。

最重的砖

2011年,在中国火锅市场标准化、连锁化的前夜,一纸联合公告打破了行业的格局。小肥羊与百胜集团同时宣布,百胜集团以46亿港元的价格收购小肥羊,曾经的“中华火锅第一股”私有化退市,小肥羊成了肯德基、必胜客的同门。

百胜集团对小肥羊进行了全方位改造,人均消费由原来的60元提高到90元,这家在2008年就营收超50亿元的连锁火锅很快就淡出了食客们的记忆,与此同时发生的,是北方铜锅的日渐式微与川渝火锅的火速崛起。

小肥羊被收购这一年,黄铁鹰的一本《海底捞你学不会》成为飞机场书摊与商学院培训的“必读”。在这本长达17万字、销量迅速破百万的商业著作中,杨利娟(书中称“杨小丽”,是其在公司内部的昵称)被提及83次,仅次于创始人张勇。

1994年,张勇在四川简阳开出第一家海底捞之后,经常去同行的门店里“取经”。在当地一家餐馆就餐时,他对一位服务员产生了深刻的印象,这次偶遇比“岳云鹏结识郭德纲”的故事还要久远与离奇。

面对张勇160元月薪的邀约,杨利娟几经思考选择了拒绝,高薪确实诱人,但当前餐馆的老板对她也有“知遇之恩”。后来,杨利娟工作的餐厅换址,希望留在当地工作的杨利娟联系了张勇,并得到了海底捞一直为她保留的职位。

1998年,张勇筹备海底捞的第二家门店,杨利娟便全权接管第一家老店,在20岁的年纪当上了店长。

1999年,海底捞首次走出四川,在西安市开了分店,杨利娟被张勇派去西安,独立运营海底捞跨区域经营的首家门店。

2012年,海底捞以新加坡为跳板走向海外市场,杨利娟全面接管了海底捞所有门店的运营工作。

2018年,海底捞登陆港交所,已经是海底捞副CEO兼首席运营官的杨利娟与张勇一起敲响了港交所的铜锣。

海底捞顺利IPO后,杨利娟获得了3.6%公司股份,价值30亿元。从最普通的服务员起步,经历了配料、上菜、收银、采购的全岗位轮换,晋升管理岗后,沿着领班、店经理、小区经理、大区经理、首席营运官、副CEO的路线一路升迁,并成为除四位创始人之外少数持股的高管之一。

曾经月薪160元的打工妹,成为“海底捞最牛服务员”,2023年的年薪接近1500万元。目前,杨利娟持有海底捞1.80亿股,市值超过27亿元。

2022年3月1日,张勇卸任海底捞CEO,由杨利娟接任。上任满一年后,杨利娟交出了一份令人满意的业绩答卷:2024年4月26日,海底捞发布2023年年报,全年营收同比增长33.6%至414.5亿元,净利润同比增长174.8%至45亿元。

而在火箭般的提升速度与经营增速背后,离不开杨利娟的个人能力。

2020年,海底捞归母净利润同比下滑幅度超八成;2021年,海底捞遭遇年度业绩亏损,归母净亏损达到41.63亿元。海底捞的经营困局不能简单地归因于疫情,还要看到其盲目扩张所埋下的隐患。

对连锁餐饮企业而言,快速扩张不但增加资本压力,还要维持食物质量、价格体系和服务水平,对于以服务出圈的海底捞意味着更大的管理压力。在凭借科目三与川剧变脸“翻红”之前,“服务”一度成为海底捞的负面标签,根源正是价格与品质等根本环节的“掉队”。

年报数据显示,2020年海底捞新开544家门店,全国门店增至1298家;2021年海底捞全国门店继续增长至1443家,快速的扩张带来了成本的压力。

2021年,海底捞启动“啄木鸟计划”,由杨利娟负责,一方面持续关注门店业绩,果断关闭经营不达预期门店;同时提升内部管理水平,尝试断臂求生、降本增效。

截至2022年底,海底捞门店数量为1371家,同年营收虽然下滑15.5%至347.4亿元,但实现了扭亏为盈,归母净利润达到13.74亿元。

2022年半年报中,海底捞又提出了“硬骨头计划”,意为重新启动“啄木鸟计划”下关停的、仍有经营可能性的部分门店。通过两项计划的交叉进行,持续评估门店的选址、物业条件、人员配置、经营面积、经营提升潜力等因素,循序渐进地进行闭店、整顿、重新开业的门店筛选。

2023年,海底捞继续动态调整门店数量与经营能力,年底时门店数量为1374家,同年营收与净利润均创新高。

杨利娟无疑是将海底捞从海底捞起的功臣。

出海之余

近年来,连锁火锅行业进入新的转折期,海外市场被公认为下一个增长点,中餐出海成为不可错失的趋势,作为海底捞最重的那块砖,杨利娟被任命为特海国际CEO,是哪里需要哪里搬。

海底捞方面表示,杨利娟是海底捞走出四川、开拓全国市场的关键人物,达到且超出预期地及时完成了“啄木鸟”与“硬骨头”计划。“本集团如今健康发展及可持续增长的局面很大程度上归功于杨利娟的领导,其领导才能赢得了来自全公司的认可与赞誉。”

显然,“啄木鸟”与“硬骨头”计划的顺利推进使杨利娟的能力得到了认可,并因此被转到当前海底捞最为重视的海外业务中,定然是希望她能在海外业务中批量复制此前在国内市场的成绩。

但与此同时,增加海外市场筹码的另一面,则是国内业务的未来走向。中餐大步出海,透露出国内市场地狱级的竞争难度,但是否意味着国内市场已然触顶?对于国内业务的基本盘,海底捞会继续求稳,还是寻求国内与海外市场的同步发展?

杨利娟是海底捞最重的一块砖,但海底捞不只有一块砖。

接任海底捞执行董事及首席执行官的苟轶群,自2000年1月起为海底捞的关键成员,曾担任首席财务官、信息技术负责人、供应链及采购管理负责人等多个职位。在被委任为海底捞首席执行官之前,苟轶群为海底捞副总经理并负责投资业务。

海底捞在公告中强调了苟轶群的两项关键业绩,也就是海底捞设立的两大核心委员会:创业创新委员会及数字化运营委员会。

其中,创业创新委员会旨在开发新型创新模式与激励机制,引领海底捞未来朝多层级及多品类方向发展,为多元化业务模式奠定基础,推动集团各层面的创新工作。数字化运营委员会借助人工智能等在内的数字技术提升管理效率,为多管店及双管店管理制度等运营模式提供支持,通过先进技术的整合提高运营效率,加强多店互联与协同管理。

精细化、数字化管理与创新业务的开展,是国内餐饮市场“内卷”加剧背景下的突破口。

2022年7月,海底捞首次公布全新业务模块“海底捞社区营运事业部”,该业务模块通过对海底捞内外部资源的整合,形成了“外卖+社群+直播+线上商城”的社区营运模式。

此后,海底捞一直在尝试多元化思路,比如推出露营火锅、校园火锅、企业火锅等新模式,打造牛肉工坊、海鲜工坊、羊肉工坊等更具地区特色的主题店,孵化小嗨火锅、苗师兄香锅、五谷三餐、焰请烤肉铺子、汉舍等品牌,并通过多品牌矩阵实现了火锅、快餐、烤肉、中式正餐等多业态布局。

另一项重要的调整是开放加盟。

2024年3月4日,海底捞发布公告称,将着手推行海底捞餐厅加盟特许经营模式,加入了喜茶、奈雪的茶、海伦司、九毛九、和府捞面等头部连锁餐饮企业共同助推的“开放加盟”热潮。

在6月5日举办的海底捞2023年年度股东大会上,海底捞对这两项重要的变化进行了梳理与总结。

海底捞董事会副主席周兆呈表示,海底捞是引入加盟不是转向加盟,目前对于加盟门店采取类似托管的方式,即加盟门店将接受与直营店相同的运营管理团队和体系,从消费者的角度来看,在直营店或加盟店用餐的体验是无差别的。

他强调,“海底捞选择引入加盟店是对公司现有商业模式的补充,对于加盟店这种新商业模式会以谨慎的节奏来推进,占比不会很大。”

也就是说,随着“啄木鸟”与“硬骨头”计划的继续推进,海底捞的加盟模式也会纳入同样的筛选体系,其目标与其他开放加盟的连锁品牌类似,就是让消费者感受不到直营与加盟模式的区别,从根源上扼杀加盟模式中因管理缺失带来的经营隐患,牺牲扩张速度,维持品牌调性。

张勇则重点谈到了创新业务的进展。他表示,“未来海底捞也会考虑多品类、多层级的发展,我们希望海底捞店长变成多管店店长。火锅品类里可以有很多层级,比如海底捞火锅之外的市井火锅,火锅之外还可以有烤肉、面馆等多种业态。海底捞店长可以再管理一家比如烤肉店、面馆或其他业态,未来一个店长管理的多家门店,可以进行资源共享。”

张勇表示,新技术的进步对餐饮影响很大,现代农业的发展、食品工艺与互联网的进步,未来可能会改变餐饮行业,所以要放在更高的视角去看待未来海底捞的发展。目前公司内部做了很多新业态和新品牌尝试,创新的热情高涨。“我们坚持一个原则,愿意付出成本鼓励创新,不畏惧失败。我们对创新进行弱监管,要保证大家的创新有机会落地,不要让创新变得艰难。”

可以预见的是,海底捞将在国内市场挑选“试验田”,继续进行新的尝试,以多业态布局来缓解餐饮市场消费分层所带来的焦虑,曾负责投资业务与创业创新委员会的苟轶群接任CEO,恰逢其时。

出海之后

自分拆上市之后,特海国际迎来了第三任CEO。

2022年底IPO时,特海国际首任董事长、CEO为周兆呈;2023年3月,周兆呈辞任CEO,由李瑜接任;同年底,周兆呈辞去董事长及执行董事职务,由张勇的夫人舒萍接替出任董事长和非执行董事。

如今,海外市场成为另一块“硬骨头”,杨利娟出任特海国际CEO,李瑜将继续留任执行董事兼大区经理,并为杨利娟提供协助和支持。

实际上,杨利娟本来就是海底捞海外业务的开拓者之一。

特海国际在公告中提到,“杨利娟曾主导了海底捞品牌的出海进程,分别于2012年、2013年在新加坡、美国成功布局,打下集团目前在国际市场的经营基础,当前国际市场挑战和机会并存,杨利娟能够带领本集团进一步提升管理能力和经营水平,更好地扩大国际市场的顾客基础,并更加深入地开拓新市场和新赛道。”

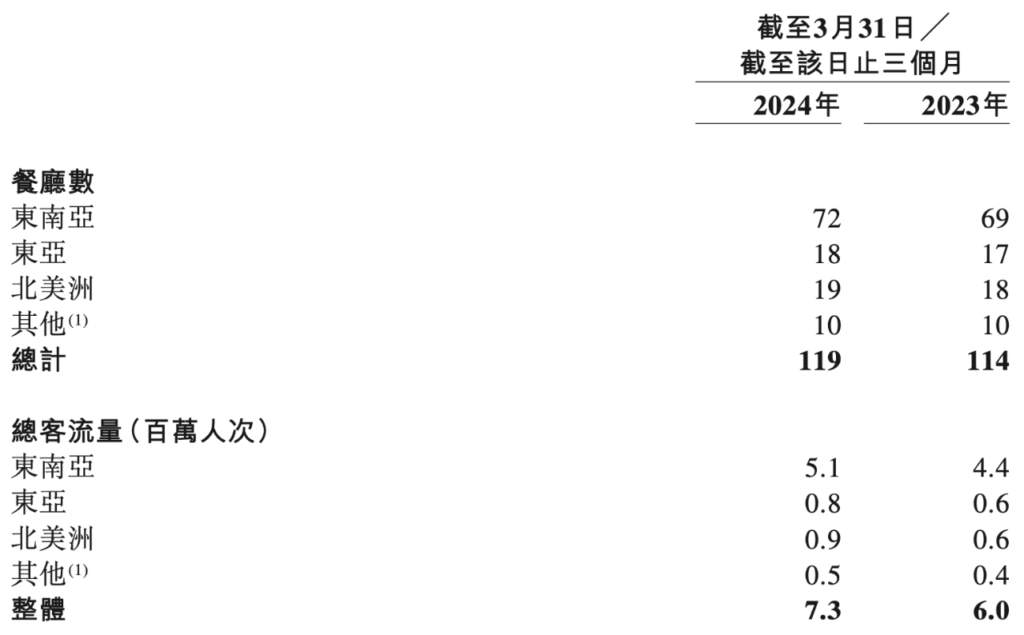

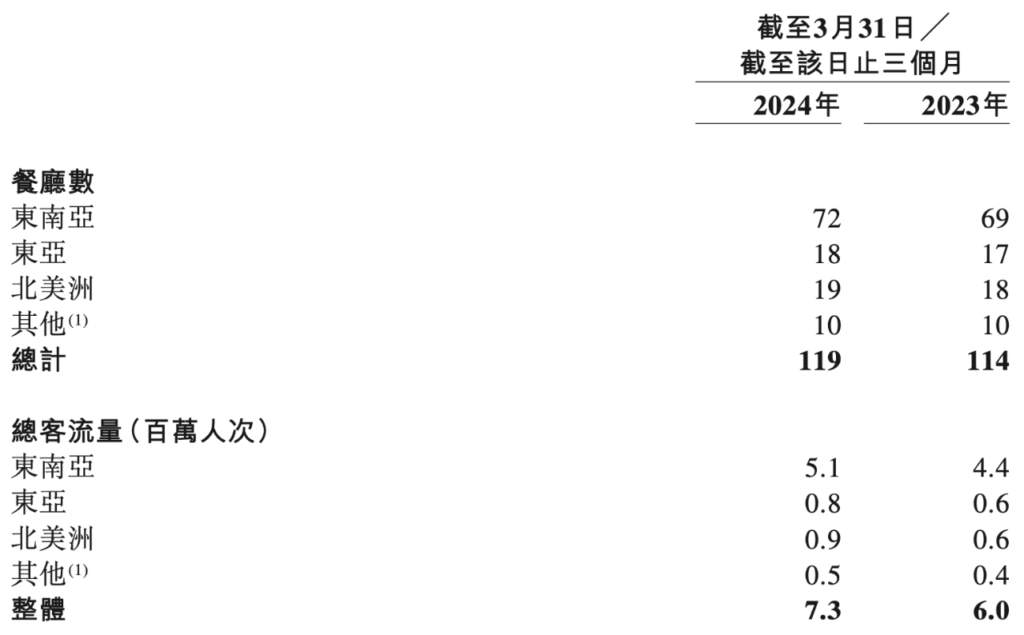

而从特海国际分拆以来,伴随着CEO的频繁变动,海底捞海外业务曾有过一段调整期。截至今年一季度,特海国际在海外一共开出了119家餐厅,其中近70家是在2019—2022年期间开设的。在“啄木鸟计划”大力推进的2022年,海底捞的海外扩张同步放缓,直到2023年重新提速。

在5月份完成双重上市时,特海国际还曾强调,所募5270万美元资金的约70%将用来加强品牌及拓展全球门店。

杨利娟接管特海国际的信号非常明显,就是要做强海外业务,在全球市场再造一个“海底捞”,并在此过程中尽可能避免曾经出现过的错误。

目前来看,特海国际的发展面临三大难题。

其一是经营业绩的波动。

2023年,特海国际营收6.86亿美元,同比增长22.95%;归母净利润0.26亿美元,同比增长162.19%。

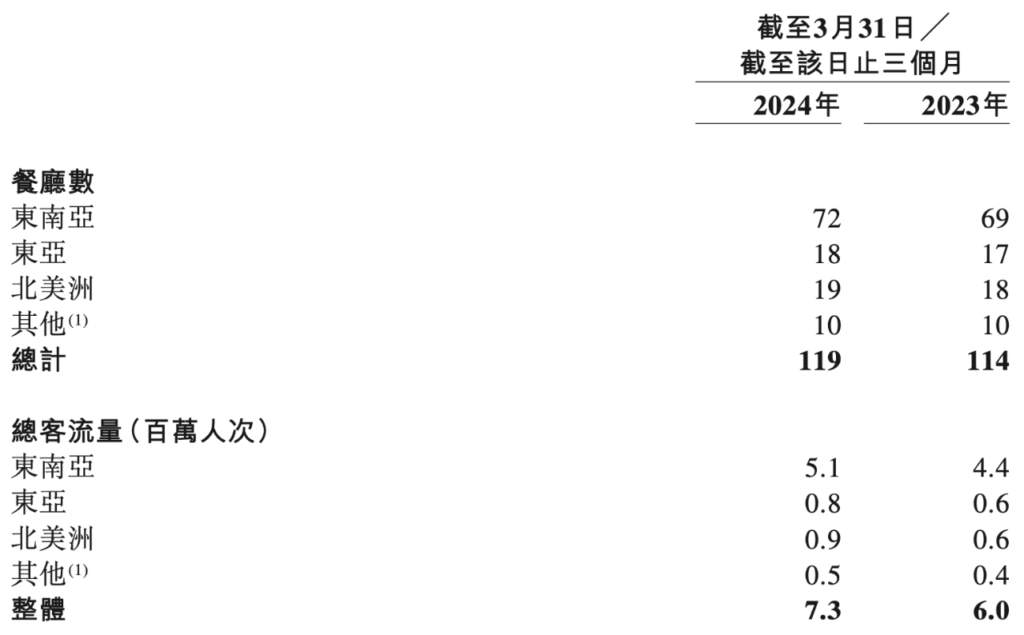

而在2024年Q1,特海国际营收1.88亿美元,同比增长16.6%,增速放缓;净亏损约454.5万美元,上年同期为净利润556.2万美元,由盈转亏。

其二是对东南亚市场的依赖。

门店数量方面,特海国际在东南亚的餐厅数量占比达到6成;客流量方面,东南亚的占比接近7成。

其三是竞争对手的加入。

被百胜集团收购后的小肥羊找到了“中西合璧”的答案,不再执着于国内市场,以“快乐小羊”的新店名反攻海外,2016年在美国波士顿开出海外首店后,目前海外门店数也超过百家。

同属川味火锅的小龙坎也在积极推进海外市场的布局,自2017年在新西兰奥克兰开出首家海外店以来,目前海外门店接近50家。

2023年初,“连锁火锅第一股”呷哺呷哺成立国际事业部,启动全球扩张,同年在新加坡开出海外呷哺呷哺火锅首店。

除此之外,大龙燚、朱光玉、蜀九香、蜀大侠、朝天门、谭鸭血等火锅品牌也都在积极布局海外市场。

而若连锁火锅以外国人而非海外华人为目标用户,还要面临来自麻辣烫的竞争压力,比如同样发力海外市场的张亮麻辣烫与杨国福麻辣烫。

2023年被称为“中餐出海元年”,而火锅是最受外国“吃货”喜爱的中国美食之一。得益于较低的标准化难度、简便化的烹饪工艺、多样化的食材搭配及与生俱来的社交属性,火锅引领着中国餐饮出海的热潮,但也意味着更低的入场门槛与更大的竞争压力。

此外,海外市场虽然容量庞大,但情况也更为复杂,每个国家和地区都有着不同的饮食习惯、口味偏好、法律法规与竞争格局,火锅品牌在国内市场试水成熟的门店布局、供应链管理以及中央厨房搭建的体系无法全盘照搬,快速扩张所带来的隐患比国内市场要高,速度不再是优势。

在更广阔的餐饮赛道上,全聚德、眉州东坡、大董、黄记煌、江边城外、沙县小吃等品牌都曾是出海的先驱,也都曾展现出不同程度的“水土不服”,人力成本、管理模式、新品研发、食安标准所引发的“前车之鉴”不胜枚举。

在“肯德基卖油条”的背后,国际化餐饮企业在本地化转型方面的经营思路,依然值得中餐出海的企业们借鉴。

如今,火锅接棒,在这个难以建立竞争壁垒的细分赛道上,特海国际的机遇和挑战同样不小。海底捞将最重的砖搬到了这里,附带着稳定大局、扛住压力的期许。

结语

在2021年6月的股东大会上,在被问及海底捞未来是否会维持业绩的持续增长时,张勇无奈地表示,“作为海底捞最大的股东,我是不抱有希望的。”

对于经营层面的失误,张勇并未避讳,“我对趋势的判断错了。2020年6月我进一步作出扩店的计划,现在看确实是盲目自信。当我意识到问题的时候已经是2021年1月份,等我做出反应的时候已经是3月份了。”

作为失误的代价,张勇卸任海底捞CEO,由杨利娟接任。而这次任命,既是海底捞“接班人计划”中管理层年轻化的一部分,也以创始人卸任CEO的方式向企业内外展示了推进“啄木鸟计划”的决心。

用2023年的业绩对这一决心作出了回报之后,马不停蹄的杨利娟将以怎样的成绩回报更高的期许?